こんにちは。

第36回管理栄養士国家試験に既卒の独学で合格し、管理栄養士となったおもちです。

合格した私が思う、管理栄養士国家試験の合格への一番の近道は「過去問を解く!」ことです。

付箋に「②(107)」(2章 107問という意味)と書いて貼り、

何から手を付けて良いか分からない日は問題数の多い章(科目)から取り組みました。

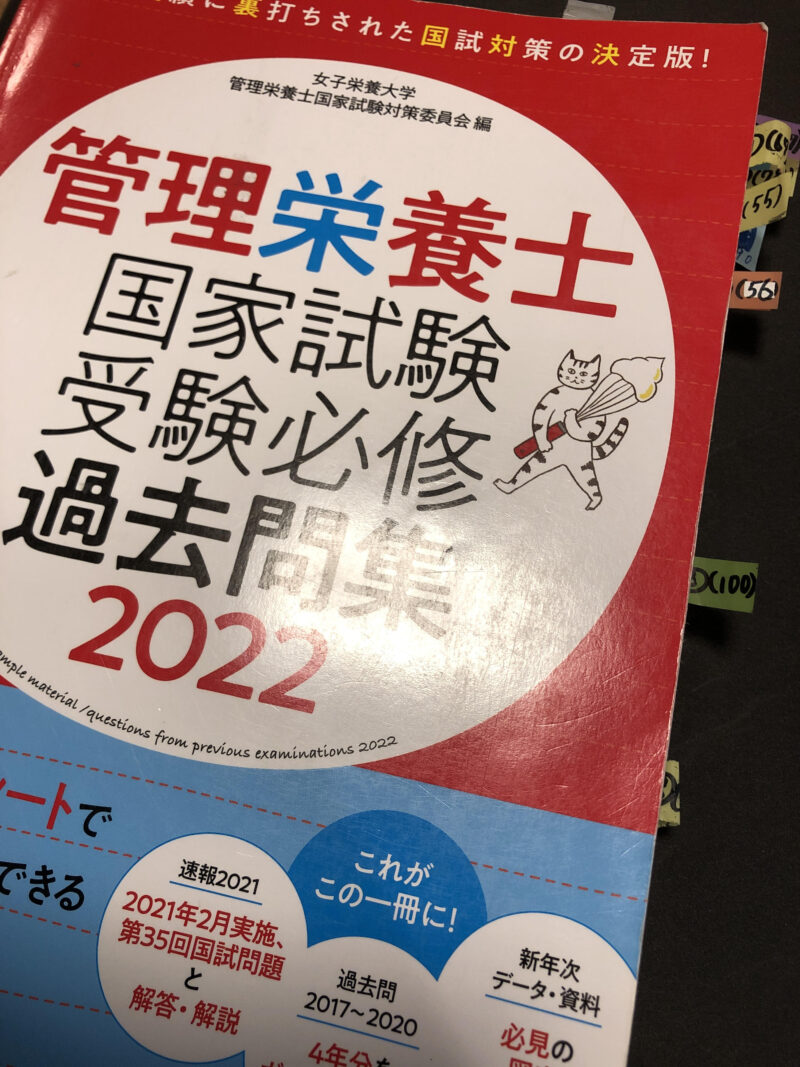

過去問集は、自分に合うもの1冊でOK

私は、女子栄養大学 管理栄養士国家試験対策委員会 編の過去問集で勉強しました。

初めの方に最新の昨年度分の過去問が載っていて、

それ以外の4年間の問題は科目別・ガイドライン別に載っています。

そして、問題のすぐ横に解答、下に解説が載っていて

解答を赤シートで隠しながら勉強しました。

これがとても勉強しやすかった!

過去問集を複数揃える必要はありません。

自分に合った問題集1冊を徹底的にやることが、合格へつながると思います。

毎年必ず出題されている項目をチェック!

私が使った過去問集は、冒頭にガイドライン別の出題傾向が載っていました。

そこを見ると、

①「毎年(過去5年)必ず出されている項目」

②「出題がない年もある項目」

がありました。

①の「毎年(過去5年)必ず出されている項目」は例えば、

・アミノ酸・たんぱく質・糖質・脂質・核酸の構造と機能(2章 人体)

・食品の安全性(3章 食べ健)

・ビタミンの栄養(4章 基礎栄養)

・食事摂取基準の基礎的理解(5章 応用栄養)

などなど。

「過去問を解く」といっても

全体的に同じように勉強するのではなく、

過去に特によく出題されたところを「絞って」、

そこは必ず得点できるように勉強しましょう!

ひたすら正文を書く必要はない!音読しよう!

何度解いても間違える、または覚えられない問題はノート(正文ノート)に

「正文」を書き写しましょう。

何度も書かなくてOKです。

というより、忙しい中勉強されている皆さんには、

何度も書く時間はあまりないと思います。

書くのは思い切って「一度だけ」と決め、

ノートに書くときは「必ず覚えるんだ」という気持ちで。

丸暗記するしかない正文も中にはあるかと思いますが、

基本的には丸暗記ではなく

「なぜ、そうなるのか?」という理由を説明できるようにしたうえで書くのがベスト。

なぜなら、丸暗記だと、本番で少しひねられたとき

いわゆる「ひっかけ問題」に引っかかってしまう恐れがあるからです。

どうしても丸暗記するしかない場合は、

語呂合わせなども利用して、「正しい知識」を覚えましょう!

「音読」は覚えるのにとても有効です。

小学生の子どもが国語の宿題で毎日音読をしていたのですが、

何日か音読していると暗記しているのを見て、

「やっぱり音読って効果的なんだなあ」と。

音読ならペンも机もいらないので、

勉強のハードルが下がります。

外出先や隙間時間には「過去問.com」

問題集が手元にない時は、スマホなどで過去問.comをするのがおすすめです。

間違えた問題のみ再チャレンジすることもできるので、

全問正解するまでやってみましょう!

【私の場合】5年分の過去問を約5周し、8~9割取れたら合格した

過去問.comには10年分ほどの過去問が載っています。

しかし、私は時間もあまりとれなかったため、

5年分するのが精一杯でした。

直前期は過去3年分の過去問を中心にやりました。

あまり過去の問題だと、食事摂取基準など内容が変更になっているものもありますよね。

私は、最新の情報と混同するのが不安だったので、さかのぼりすぎないように(?)しました。

私の場合、過去問を繰り返し解いて

4,5回目ぐらいで

「あ、なんだか分かるようになってきた」と感じ、

そのときに8割ほどとれるようになっていました。

本当は9割、いや100%理解した状態で本番に臨みたかったのですが…

(ちなみに、本番は7割弱で合格しました。)

今年絶対合格するんだ、という気持ちを…!

今このブログを見てくださっている方は、

次の2月の管理栄養士国家試験で合格を目指している方が多いのかなと思います。

もし…、ですが、「今年は一応受けるけど、来年がんばろう」

と思われたことがあるとすれば、それはとてももったいないと思うのです。

(もちろんそれぞれの方に色々な事情があると思うので、決して悪いことではないと思います)

忙しい時でも、できる範囲でこれまで勉強してきたはずだから。

結果は後からついてきます。

大変だとは思いますが、今年の試験での合格を目指して

どうか勉強を継続していただきたいです。

試験勉強を続けることで生活習慣も変わり、

試験後に得られる副産物も大きいと思います。